Negerküsse mit Limo

Ich trennte mich von Barbara und zog drei Etagen abwärts. Die Luft war raus. Außer gemeinsamem Serienglotzen und gelegentlichem Urlaub in Südfrankreich passierte nichts mehr.

Ich bekam es mit der Angst zu tun, den Rest des Lebens mit Barbara auf dem Sofa abzuwohnen. Einrichten heißt hinrichten heißt töten, das hatte ich irgendwo aufgeschnappt, es ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich musste gehen, und die Flucht aus der Zukunft gelang ohne nennenswerte Kriegshandlungen.

Stattdessen fing ich was mit einer Frau an, die ein knappes Vierteljahrhundert jünger war als ich. Das fühlte sich besser an, als in leere Textdateien zu starren. Oder in den Facebook-Feed.

Die zehn Monate mit Alex werde ich nie vergessen. Wir lagen entweder im Bett, oder es ging die Post ab. Oder beides gleichzeitig. Manchmal taten wir auch nur so, als ob wir uns an die Gurgel gingen. Wir trugen unsere blauen Flecken mit Stolz. Wir brauchten einander.

Schon zu Beginn standen alle Zeichen auf Sturm. Auf Untergang und Katastrophenstimmung. Während Anders Breivik auf der norwegischen Insel Utøya 69 Menschen wie Hasen abknallte und in London Amy Winehouse an einer Alkoholvergiftung von 4,1 Promille starb, lagen wir auf einer Wiese vorm Atomkraftwerk Brokdorf und leckten uns ab. Alex war mein Industriemädchen.

»Neben dem Kernkraftwerk haben wir uns geliebt, neben uns hat leise der schnelle Brüter gepiept, Oh, ich mag sie …«, heißt es bei S.Y.P.H. in dem Song von 1979; noch heute sehe ich sofort ihr Gesicht, wenn ich »Industriemädchen« höre.

Und das meines Vaters. Wie er mit der Bierflasche auf dem Sofa saß, Tränen in den Augen, während sich auf dem Plattenteller die Alexandra-LP drehte. Aus den Lautsprechern erklangen melancholische Lieder seiner Lieblingssängerin, die 1969 bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. »Illusionen blühn im Sommerwind. Treiben Blüten, die so schön, doch so vergänglich sind«, hatte sie gesungen.

Die ganze Chose begann wenige Monate nach der Trennung von Barbara. Ich saß im Bunker und langweilte mich zu Tode. Das Internet kotzte mich jeden Tag einen Tweet mehr an. Auf Facebook jammerte ich die Leute voll, dass der Laden ein einziger Scheißhaufen sei und zur Hölle fahren sollte.

Trotzdem blieb ich, weil ich nicht gewusst hätte wohin. Ich konnte gar nicht so viel Pizza und Currywürste essen, wie ich Hunger nach echten Erlebnissen hatte. Es war gut, dass ich mich von Barbara getrennt hatte, aber die Einsamkeit trieb mich in den Irrsinn.

Bis ich eines Tages bei Facebook die Hose runterließ: »Manchmal wünsche ich mir, dass es klingelt, und vor der Tür steht eine tolle Frau«, schrieb ich. »Und die will dann exakt das Gleiche wie ich: ’ne Runde vögeln! Wer will mal klingeln?«

Das Ganze erwies sich als keine gute Idee. Meine Facebook-Freunde gossen literweise Spott über mich und meinen Aufruf aus, aber keine tolle Frau klingelte.

Ungefähr einen Monat später bekam ich via Facebook eine Nachricht von Alexandra. Oder Alex, wie sie sich lieber nannte. Die hatte ich vor Ewigkeiten bei den Chaostagen 2000 in Hannover kennengelernt. Da war sie fünfzehn, ein blutjunges, tiefschwarzes Punkmädchen, das ein paar Tage zuvor aus einem westfälischen Kaff vor Pflegeeltern und Stiefbruder geflohen war und nun die Freiheit auf der Straße suchte. In den letzten Jahren hatten wir ab und zu über Facebook Kontakt gehabt.

»Hat sich auf dein Sex-Posting jemand gemeldet?«, schrieb sie.

»Totale Fehlanzeige«, antwortete ich. »Ich hatte nichts anderes erwartet. War eh nur Spaß.«

Das war gelogen. Insgeheim hatte ich gehofft, dass sich die Weiber bei mir die Klinke in die Hand gaben. Nicht erst seit der Trennung von Barbara stand mir der Saft bis zum Halse.

Wie auch immer, der Chat ging eine Weile hin und her, und schließlich erzählte ich von der Fahrradtour nach Brokdorf, die in meinem Kopf herumspukte. »Irgendwann mache ich das«, tippte ich ins Eingabefeld.

»Nicht irgendwann«, kam es zurück. »Morgen! Ich komme nach Hamburg und bringe mein Fahrrad mit!«

Sehr, sehr cool!, dachte ich. Die gibt Butter bei die Fische!

Als wir uns Sonntagfrüh um zehn auf einem McDonalds-Parkplatz in der Nähe trafen (sicher ist sicher, lieber nicht direkt vor Barbaras Nase!), glaubte ich meinen Augen nicht zu trauen: Da stand kein pummeliges Mädchen mit roten Mini-Dreads mehr, kein Punk-Calimero aus Bitterschokolade, sondern eine federleichte Wolke, die mich mit leicht verregnetem Blick ansah.

Ein Großteil der vormals knallgrünen Farbe war aus ihren blondierten, nun geglätteten Afrolocken rausgewaschen; der verbliebene Schimmer ließ Alex wie einen zerbrechlichen Engel erscheinen, den ich mühelos mit ein paar unbedachten Worten hinwegpusten konnte. Ich bekam weiche Knie, weil ich mein Talent kannte, in Fettnäpfchen zu treten.

Alex ließ mir keine Gelegenheit, Unsinn zu plappern. Nach einer kurzen Begrüßung holte sie ihr Fahrrad aus dem Auto, wir radelten los.

Einige Stunden später raubte mir die drängendste Erektion aller Zeiten den Verstand, während Alex im Schatten des AKW Brokdorf zwei Atomeier zum Glühen brachte. Sie hatte die Hosen an, ich meine aus, ich hatte mich geirrt. Alex war ein rabenschwarzes Tank Girl mit Elfenaura.

Sechs Tage später schickte mir Alex eine SMS.

»Sehen?«

»Auf jeden Fall!«

»Wann?«

»Bald, bald, bald!«

»Heute Abend?«

»Oh. So schnell?«

»Kein Problem. Mit meiner Karre bin ich fix bei dir.«

Zweieinhalb Stunden später stand sie bei mir auf der Matte. Wir umarmten uns, Wolke Sieben.

»Lass uns kurz zu KAUFLAND gehen«, sagte ich. »Der Kühli ist leer, und ich hatte keine Ahnung, was du gerne trinkst oder isst.«

»Fritz-Limo und Negerküsse«, sagte sie wie aus der Pistole geschossen und machte einen Hüpfer.

Ich war verunsichert. »Negerküsse?«

»Ja, genau die. Ich liebe es, so einen süßen Neger langsam im Mund zergehen zu lassen.«

»Der ›Neger‹ geht dir aber leicht über die Lippen.«

»Warum nicht? Neger heißt schwarz. Ich bin schwarz. Bingo! Negerküsse sind meine Spezialität.«

Dann gab Alex mir einen Kuss.

»Das war ein Negerkuss, kein Niggerkuss!«, sagte sie.

»Stimmt. Schmeckte überhaupt nicht nach Blut, Schweiß und Tränen.«

»Sag das mal den Bleichgesichtern und PC-Heinis. Auch, dass ich schwarz bin. Nicht dunkelhäutig. Und erst recht nicht farbig.«

»Und ich bin nicht weiß«, lachte ich. »Schau genau hin – ich bin der Farbigere von uns beiden!«, antwortete ich und hielt meinen Arm an ihren.

Wir fühlten uns wie ein Trupp Revolutionäre beim Verfassen eines Manifests und marschierten singend Richtung KAUFLAND: »Arbeiter, Bauern, nehmt die Gewehre, nehmt die Gewehre zur Hand. Zerschlagt die faschistische Räuberherde, setzt eure Herzen in Brand!«

Ein Neunerpack Super Dickmann’s und vier Flaschen Fritz Limo später verließen wir den Supermarkt, um uns im Bunker an den süßen Drogen zu laben; ansonsten verbrachten wir dieses Wochenende – und viele darauf – nicht auf dem Fahrrad, sondern im Bett. Ich fühlte mich wie neugeboren, mein Schwanz sah das genauso.

Ich liebte ihren von wenigen Zigaretten gewürzten Geruch und genoss ihre leicht unterkühlte Haut. Mit ihr sprühte ich vor Witz und Ideen, ohne sie versank ich zwischen Facebook, Spiegel Online und Programmierjob.

Wir sahen uns fast jedes Wochenende, mal in Hamburg, mal in Osnabrück, wo sie in einer WG wohnte. Wenn es das Wetter zuließ, fuhren wir mit ihrem Fiat ins Blaue, im Winter wärmten wir uns Tag und Nacht im Bett. Die Handys ausgeschaltet, schauten wir alte Schwarzweiß-Schinken oder lasen.

Während ich mich Stephen King oder Perry Rhodan widmete, vergrub sich Alex in Charles-Bukowski-Schwarten mit deutlichen Lesespuren und spielte mit meinem Schwanz. Mir gefiel das, und auch meine Hand wanderte unentwegt über ihren Körper. Ehe wir uns versahen, steckten wir für fünf Minuten ineinander. Kein Ackern und Rödeln, ohne Orgasmuspflicht auf der Zielgeraden. Manchmal mit dem Buch in der Hand. Oder wir lasen einander daraus vor. Aber das kam erst später.

»Sie lasen oder hatten Spaß am Blasen«, brachte Alex unsere Wochenenden auf den Punkt. Sie war es, die mich mit Bukowski bekanntmachte.

Zunächst machte ich jedoch dicht.

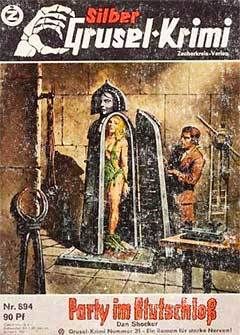

»Mit Hochliteratur kann ich nichts anfangen«, erklärte ich. »Schlaubergergelaber kann mich mal. Ich bevorzuge Schund. Spider-Man, Perry, Dracula. Die niederen Werte. Armselige Dichter, die ihren Suff als coolen, künstlerischen Weltschmerz verpacken, gehen mir auf den Sack.«

»Du hast nicht den blassesten Schimmer von Charles Bukowski. Ich wette, du hast noch keine Zeile von ihm gelesen.«

»Ich kenne genug Idioten, die auf den Kerl abfahren. Das reicht mir.« Und blätterte demonstrativ in einem Perry-Rhodan-Heft.

»Du Ignorant!« Nackt wie sie war, warf sich Alex auf mich, wir rollten vom Bett auf den Boden. Sie packte mit der Linken meinen Schwanz, während sie mir mit der Rechten ihr Buch ins Gesicht drückte. »Los, lies! Sonst drücke ich zu!« Ich spürte, wie ihr Griff für einen Moment fester wurde und fügte mich in mein Schicksal. Mit einer Elfe war zu spaßen, mit Tank Girl nicht.

»Also gut.« Ich nahm ihr das Buch aus der Hand und begann laut vorzulesen.

»Eines Abends, als wir am Trinken waren, sahen wir draußen vor unserem Fenster den Körper eines Mannes runterfallen. Es war ein merkwürdiger Anblick, fast wie ein Witz, aber als er unten aufs Pflaster knallte, war es kein Witz mehr. ›Heiliger Strohsack‹, sagte ich zu Linda, ›der ist geplatzt wie ’ne alte Tomate! Wir bestehen aus nix als Kuddeln und Scheiße und glitschigem Zeug! Komm her! Komm her! Sieh dir das an!‹ Linda kam ans Fenster. Dann rannte sie ins Klo und kotzte.«

Ich blickte auf. »Hm. Das klingt nach Schund. Einwandfrei.«

»Siehste!« Dann lockerte sie ihren Griff und begann meinen Schwanz zu massieren. »Lies weiter!«

Das tat ich nun sehr gern, und eine Viertelstunde später waren wir ineinander verkeilt. Bukowski schien mir mit einem Mal ungemein sympathisch. Und als ich in Alex abging, ward dem Charles ein neuer Fan geboren. Halleluja!

In den folgenden Wochen und Monaten gerieten die Dinge außer Kontrolle. Wir begannen Bukowski-Geschichten als improvisierte Theaterstücke nachzuspielen, und wenn wir uns am Sonntagabend verabschiedeten, glich die Bude einem Schlachtfeld. Flaschen, Pinsel und Farben, Klamotten, Comics, Bücher, Pizzareste, Bettzeug lagen überall verteilt herum. Wir hatten uns darin herumgewälzt, manches Perry-Rhodan-Heft bekam Spuren fürs Leben.

Wider Erwarten war es mir nicht peinlich, mich mit einer 23 Jahre jüngeren Frau zu vergnügen. Sie mochte mich verranzten, alten Typen und die zehn Kilo, die ich zuviel rumschleppte. In mir hatte sie einen Dirty Old Man gefunden. Nicht unbedingt den aus Charles’ Geschichten – ich soff nicht! Aber es machte sie an, wie ich mental und körperlich aus dem Leim ging.

Ich wusste nie, womit sie mich bewerfen würde. Mit Flaschen, Schwarten, ihren Brüsten oder einem unbekannten Ziel auf der Landkarte. An Phantasie oder Engagement herrschte bei ihr kein Mangel.

Wir hatten beide einen an der Waffel, aber wir waren miteinander kompatibel und taten uns gut. Alex brachte es auf den Punkt, als sie eines Tages sagte: »Wäre Amy in unserer kleinen Selbsthilfegruppe gewesen, würde sie noch leben!«

Ich musste an Molly denken, die verrückte Kleptomanin, die Anfang der 80er in Wuppertal bei mir übernachtet hatte. Sie trug ihre Haare zu einem Turm hochgesteckt und die Augenpartie ähnlich geschminkt wie Jahrzehnte später Amy Winehouse. Dazu ein paar mies gestochene Asi-Tätowierungen.

Weil es bei mir nichts zu klauen gab, steckte Molly ein paar Science-Fiction-Fanzines in ihre Tasche, während ich auf der Toilette einen abseilte. Als ich dahinterkam, zuckte sie mit den Schultern. »Ging nicht anders. Ich musste was mitgehen lassen!«

Ein paar Jahre später starb Molly in einer verdreckten Wohnung an einer Überdosis Heroin. Die Bullen entdeckten ihre Leiche, weil ihr einjähriges Kind stundenlang einen Höllenlärm veranstaltet hatte.

Die Szene war voll von Amys und Mollys, doch Alex und ich, wir wollten leben.

Weil wir Angst hatten, unseren Zauber zu vernichten, weigerten wir uns, den Dingen, die wir taten, einen Namen zu geben. Wir machten keine Verträge und waren nicht »zusammen«.

Und trotzdem war der Abgrund, der in ihren und wohl auch in meinen Augen lauerte, allgegenwärtig. »Wir sind beschädigte Ware«, sagte Alex. »Der Lack ist ab.«

An einem besonders dunklen Tag trieb sie es auf die Spitze. »Du hast sicher bald die Nase voll von mir. Das hatten bisher alle.«

»Du irrst dich«, entgegnete ich. »Du wirst vor mir die Flucht ergreifen. Niemand hält mich lange aus.«

Ich misstraute der morbiden Romantik, die uns umgab, und gleichzeitig liebte ich genau das. Ob ich Alex liebte, hätte ich nicht sagen können. Aber ich war mir sicher, dass ich sie wollte. Und glaubte nicht, dass das reichte.

Unser morbides Punk-Märchen roch real und musste dennoch eines Tages über die Wupper gehen. Darauf hätte ich meine Perry-Rhodan-Sammlung verwettet.

Wie zu erwarten, kam uns die Realität auf die Schliche. Die Schutzzone, in der wir lebten, begann zu bröseln, als Alex ihr Studium beendete. Sie fand einen Praktikumsplatz in einem eher konservativen Verlag, und damit war Schluss mit grünen Haaren, Piercings und Klamotten wie aus einen Mad-Max-Film, sie ging in Jeans und unauffälligen Pullis zur Arbeit. Weil sie keine Lust auf eine Doppelidentität hatte, begegnete sie mir auch an den Wochenenden in ihrem Normalo-Look.

»Es kommt darauf an, was hier drin los ist«, kommentierte sie die Veränderung und tippte mit dem Finger nacheinander auf Herz und Stirn. »Punk ist keine Frage von Äußerlichkeiten.«

Ich stimmte zu und glaubte ihr kein Wort. Sie wusste es, ich wusste es: Der erste Zacken war herausgebrochen und weitere würden folgen. Wir hatten begonnen, in verschiedene Richtungen zu marschieren. Der Rest war eine Frage der Zeit, das Ende absehbar.

Irgendwann, wir waren in ihrem Auto unterwegs, versuchte ich ihr mein Dilemma zu erklären.

»Ich bin eigentlich nie allein«, sagte ich. »Im Kopf, verstehst du? Auf den Nagel in mir kann ich mich in jeder Situation verlassen. Auf Perry Rhodan oder Johnny Rotten, die ganze Bande. Die sind immer für mich da, die werden sich nie verpissen. Alle anderen sind siebzehn, wenn ich sie kennenlerne, und zehn Jahre später verschwinden sie ins Nichts. Alle bleiben jung, nur ich werde älter.«

»Und ich?« Alex war sichtlich getroffen. »Bin ich nicht für dich da?«

»Du wohnst 230 Kilometer entfernt von mir. Du lässt den Punk hinter dir, ich werde ihn nicht los. Dein Berufsleben beginnt gerade, ich träume vom Aufhören. Und irgendwann willst du ein Kind.«

»Ich will kein Kind.«

»Du wirst eins wollen.«

»Du hast keine Ahnung. Meine Pflegeeltern haben sich nie für mich interessiert, mein Bruder nennt mich ›Niggerfotze‹, er hat mich früher ständig verprügelt. Ich scheiß’ auf Familie.«

Das stimmte. Über ihre Verwandten – wenn man sie als solche bezeichnen wollte – verlor Alex selten ein Wort.

»Hat dich dein Bruder vergewaltigt? Bist du deshalb mit fünfzehn von zu Hause abgehauen?«

Ich weiß bis heute nicht, welcher Teufel mir diesen Satz ins Ohr geflüstert hat – und warum ich ihn ohne Zögern aussprach. Aber ich spürte sofort, dass es ein Teufel war. Und dass ich ins Schwarze getroffen hatte. Ich hätte besser die Klappe gehalten.

Abrupt verlangsamte Alex das Tempo und fuhr auf den Standstreifen, bis der Wagen dort zum Halten kam.

Sie schaute mich an. Hatte Tränen in den Augen.

»Woher weißt du das? Ich habe niemals jemandem davon erzählt.«

Ich erstarrte. Weil ich gar nichts wusste, sondern lediglich in den Nebel gefeuert hatte. Ich überlegte, Alex in den Arm zu nehmen – unmöglich! Ein Hyperenergie-Überladungsschutzschirm umgab sie. Ich wäre zu Asche verbrannt, hätte ich mich ihr genähert.

Wir nahmen wieder Fahrt auf, sprachen bis zur Ankunft in Osnabrück kein Wort. Alex verschwand im Badezimmer der WG. Was immer sie dort wollte, es dauerte.

Währenddessen stand ich am Fenster und schaute auf den Hof des Universitätsgebäudes, das gleich nebenan lag. Ein Arbeiter rollte eine Schubkarre zu einem Müllcontainer und wuchtete den Abfall von der Karre in die geöffnete Klappe. Dann ging er ein paar Meter zur Hauswand, öffnete die Hose, leerte die Blase und verzog sich wieder.

Ich ging in die Küche. Dort saß Mina, eine von Alex’ Mitbewohnerinnen. Sie stocherte in ihrem Salat, sagte kurz »Hallo«. Ich hatte mitbekommen, dass sie eine Polit-Lesbe war und auf Männer nicht gut zu sprechen.

»Da draußen hat gerade ein Arbeiter gegen die Wand gepisst«, sagte ich. »Also, gegen die Wand der Uni. Schräg. Hat der keinen Schiss, dass er deswegen fliegt?«

»Das wird nicht passieren. Der Prof stellt sich doch hinzu, wenn der das sieht.«

»Hä?«

»Männer halten zusammen, wenn’s um’s Pissen geht. Sie können’s überall und im Stehen, also tun sie’s. Alle.«

Ich fragte mich einen Moment, ob Mina nur ein Spielchen mit mir trieb. Und entschied dagegen: »Stimmt. Wir Nigger können gar nicht anders. Das liegt in unseren Genen.«

Dann ging ich zurück in Alex’ Zimmer.

Keine fünf Minuten später kam sie hereingestürmt. »Du musst dich sofort bei Mina entschuldigen! Sie weint! Du hast irgendeinen Scheiß zu ihr gesagt!«

»Habe ich nicht. Und einen Scheiß werde ich tun!«, antwortete ich, griff meine Tasche und verließ ohne ein weiteres Wort die Wohnung.

Mit dem ICE fuhr ich zurück nach Hamburg. Als ich am Diebsteich aus der S-Bahn stieg, bemerkte ich am Ausgang ein Plakat, das in einem Glaskasten hing. Der Schriftzug Slime weckte gleich meine Aufmerksamkeit. Die hatte ich 1982 das erste Mal gesehen, noch in Wuppertal. Und nun warben sie hier für ihre neue Scheibe »Sich fügen heißt lügen«. Der Glaskasten sprach Bände.

Ich ging nach Hause, in meinen eigenen Glaskasten. Zu Facebook, in den Schutz des Bunkers. Da war ich sicher vor Alex.

Ihre mehr als 400 Nachrichten per SMS und Skype ließ ich unbeantwortet. Sie schrieb »Ich liebe dich«, zehn Minuten später »Ich hasse dich«. Dann wünschte sie mir Pest, Schmerzen und Tod an den Hals, gefolgt von »Bitte verzeihe mir«. So ging das wochenlang.

Nichts konnte ihren Amoklauf bremsen, ich gab mir keine Mühe, daran etwas zu ändern. Alex hatte versucht, sich von mir abzusetzen, bevor ich das tat. Und nun tanzte sie auf den Scherben und bereute ihren Fluchtversuch.

Irgendwann gab sie auf. Ich hatte die Wette gewonnen, einen Weg zurück gab es nicht. Ich hatte der Welt erneut bewiesen, dass Karl Nagel ein Scheißkerl war. Punk!

In den folgenden Monaten nahm ich fünf Kilo zu. Ich wurde Dauergast bei Müller’s Imbiss und labte mich im Heimkino an Negerküssen. So als Nigger.

Erstveröffentlichung: SCHLUND, 2018, zu bestellen unter dieser Adresse.